6月14日,端午佳节首日

也是“文化和自然遗产日”

除了苏州工业园区月光码头的

端午 X 龙舟赛 X 非遗市集

在苏州工业园区公共文化中心

还特别呈现

「拾珍·园区非遗影像作品线上展」

以影像的形式记录了

园区首批5大类9个项目的非遗

用镜头带领大家了解园区非遗项目

于平凡生活中拾得珍宝

感受传统文化

小贴士

文化和自然遗产日源自文化遗产日,通常在每年6月的第二个星期六,目的是营造保护文化遗产的良好氛围,提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识,动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产,增强全社会的文化遗产保护意识。

拾珍

园区非遗影像作品

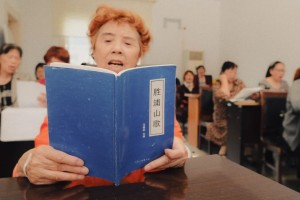

胜浦山歌

代表性传承人 顾林兴

胜浦山歌始于南朝,到唐宋年间形成七言四句式短歌,明后趋于消沉,晚清渐有起色,直至建国初期,仍风靡鼎盛。长期以来,唱山歌成为水乡人民生活中不可缺少的一种娱乐活动。

胜浦山歌是徒歌,一般是在没有乐器伴奏的情况下口头吟唱。山歌分为短歌和长歌:短歌,以俗称“四句头山歌”为主;长歌,是由短歌的乐段加以改编而成的叙事类山歌。歌词内容大致有劳动歌、情歌、仪式歌、生活歌、传说歌及儿童之间相互对唱等。其存在对苏州本土历史文化传统有独特的见证价值,是研究胜浦文化历史传统、民风民俗和地方方言土语的重要资料。

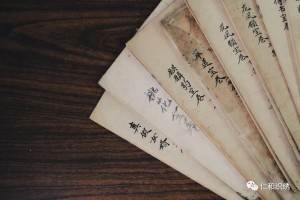

胜浦宣卷

代表性传承人 归金宗

胜浦宣卷,是苏州民间文化的重要遗产,迄今仍保持着固有的说唱形式,所用演唱和伴奏的音乐亦沿袭自佛教、戏曲与民歌的音乐。曲调古朴悠扬,琅琅上口,具有极强的感染力与艺术价值,培育着民众美好的感情。

胜浦宣卷所宣讲的内容大多以祈福免灾、弃恶扬善、养生长寿、教化百姓为主,是维护我国民俗传统、民间道德、真善美教育的一种重要形式。因此它具有多重文化价值,被认定是吴文化发展的重要资源。

胜浦连厢

代表性传承人 周锡敏

打连厢是一种载歌载舞形式,旧时称霸王鞭,是唐代宫中舞女取乐所用。明末流入民间,手持连厢,边唱边打,称之打连厢,也叫打花棍。

连厢传入苏州以后融进了江南水乡的柔美细腻,与北方的粗狂豪爽风格有所不同。“胜浦连厢”加入了音乐伴奏、舞台调度、队形编排、造型设计等,演员服饰多为江南水乡服饰。头上梳鬅鬅头,扎包头巾,上身穿拼接短衫,下身着拼裆裤,腰间束襡裙,襡腰头,小腿上扎卷膀和脚上着绣花鞋。

胜浦水乡服饰

代表性传承人 周仙珍

从原始社会稻作农业经济初期形成以来,胜浦水乡传统妇女服饰至今已有五千年的历史。一代又一代农村妇女在从事稻作农业过程中,创造并发展了包头、大襟拼接衫、襡裙、襡腰、肚兜、衩裆裤、卷膀、绣花鞋等独特的胜浦水乡传统妇女服饰。

胜浦水乡传统妇女服饰的地方特色浓郁,反映了江南吴地历代传统服饰文化的传承和积淀,表现了本地区域民俗文化的风采,揭示出服饰的产生和发展是以实用的需要出发,又完全超越了实用的需要,反映了人类社会物质生产的发展水平,实现了审美价值和审美情趣的和谐发展。

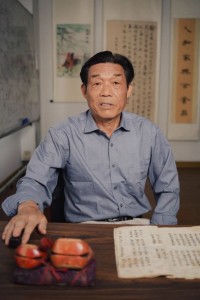

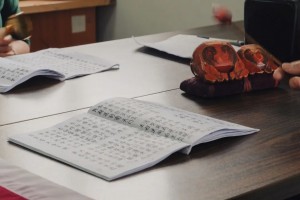

木鱼宣卷

代表性传承人 蒋金官

木鱼宣卷是宣卷的一种,属于传统宣卷。一般是两人搭档,故称双(人)档 。两人在桌子东西两旁相对就坐。东首的称“上手”,面前桌子上放着醒木,折扇,经盖和木鱼等道具。宣卷先生翻开卷本置于桌子上,照本宣讲,时说时唱;西边称作“下手”,一边击打磬子,一边嘴里和附着“上手”每句唱词最后一二个字,并加唱“南无阿弥陀佛”一句禅语加于落调,被称为“和调”。解放前,双(人)档宣卷长达通宵。80年代后宣卷一般到子夜就结束。

缂丝

代表性传承人 曹美姐

缂丝又称“刻丝”,是一种以生蚕丝为经线,彩色熟丝为纬线,采用通经回纬的方法织成的平纹织物,是中国丝绸艺术品中的精华。

缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。即:本色经细,彩色纬粗,以纬缂经,只显彩纬而不露经线等。由于彩纬充分覆盖于织物上部,织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。

缂丝技艺在宋代以后不断发展,至清代缂丝业中心已移至苏州一带,所用彩色纬丝多达6000种颜色,采用缂丝法临摹的名人书画,工艺精湛、形象逼真。缂丝制品至今仍然被作为高级工艺品生产、收藏。

四经绞罗织造技艺

代表性传承人 周家明

罗是我国古老的丝织品,织物表面具有纱孔眼的花素织物通称为罗类织物。罗起源于商周时期,最初是以二经相绞的素罗为主,秦汉以后出现了四经绞罗。

四经绞罗是罗类织物的最高技艺的代表,具有轻、薄、透及组织稳定等特点。其无筘织造技术,通过绞综将经线绞缠,纬线穿插织造,使经线相互呈绞状固定。以四根经线为一组,两根绞经,两根地经,四根纬纱为一循环,形成纱罗织物。

姜思序堂国画颜料制作技艺

代表性传承人 张佰林

相传明末清初,姑苏有位姓姜的画家对国画颜料有极精湛研究,由他手工制出颜料,不仅色泽鲜艳且有纸色合一,经久不脱之妙。其子孙秉其制作衣钵,初为家庭式生产,致乾隆年间,在苏州阊门内都亭桥设立铺面,此画家是进士姜图香之后,家有一屋名为“思序堂”,乃将店铺以“姜思序堂”命名,至今已有数百年历史。

传统国画颜料的原料都来自天然,可分为矿物、动植物或金属。粉碎后的细状粉末,还要再经过研磨、下胶、沉淀、煎煮等十多道工序,制色时不能走开,有时还要连续待上四五个小时。如此细磨慢研,最终出炉的颜料才能细若轻尘,入水即化,纯净光润,色泽庄重。

假山制作技艺

代表性传承人 袁荣富

假山建造始于秦汉二代,出现了建筑与山水结合为特征的古代山水园,呈现出一池三山的宫苑园林模式。魏晋、南北朝时期出现了以宫室为中心,辅以山水为主体的新型园林。隋唐时期皇家园林以山水为骨架,展示出恢宏气魄和优雅的水体景观,两宋时期园林假山建造以清雅、俊秀蔚然成风。明清时期园林假山建造进入最旺盛时期,皇家园林建造融合了江南私家园林的风格,以崇尚自然生态环境为主,并且私家园林假山建造达到了发展高潮。新中国建立后,园林界提出“唯石可堆”的建造理论,实践出各类品种的山石来造园掇山理水。